先月帰省した際に、父親が、苔に凝りだしていて、熱帯魚飼育用のガラス水槽にソイルを敷き、その上に種類違いの苔を4種類育成を始めた、と言っていました。何冊か苔の専門書を見ているうちに、観賞用のライトが欲しい、という話になりました。既にペットショップに出向いてLEDライトにはどのような種類があるのかを見てきたものの、フィットするものがなかったということで、じゃ、LED等を集めて自作すればいいじゃん、という話になり、私がLEDライトモジュールを試作することになりました。

準備するもの

今回の試作で準備したものを下記に示します。パーツ全部の調達費用は4000円強でした(送料と道具とは計上していません)。秋月電子で調達したものが多いです。型番にパーツのページへのリンクを張ってあります。

- カーボン皮膜抵抗 33Ω (型番: CFS100J33RB) (10個) (20円)

- 2.1mmDCジャック 基板取付用(定格12V4A) (型番: MJ-179PH) (35円)

- SuperFlux 3チップ 白色LED(型番: OSW54EZ4E1P) (30個) (1050円)

- DCジャックDIP化基板 (型番: AE-DC-POWER-JACK-DIP ) (1個) (20円)

- 3Pトグルスイッチ(型番: 2MS1-T1-B4-VS2-Q-E)(1個) (80円)

- ユニバーサル基板 (型番: LUPCB-9572W-R2)(1枚)(200円)

- PEEK / M3用十字穴付き鍋小ねじ (型番: SPE-M3-25-P)(4個)(456円)

- PEEK / M3用ワッシャ (SPE-M3-W)(4個)(108円)

- ターミナルブロック2PIN (型番: TB111-2-2-E-1-1 )(1個) (20円)

- アクリル板(270mm * 270mm * t2mm) (1枚)(335円)

- PEEK / スペーサ(高さ5mmと10mm、それぞれ4個ずつ) (型番忘れ)

- スイッチングアダプタ(12V5A)(型番: GF65I-US1250)(1セット)(1850円)

- [道具] ハンダごて、ハンダ線、すずメッキ線

- [道具] M3用タップ

- [道具] テーブルドリル (プロクソン No. 28128)

- [道具] グルーガン(GWエンタープライズ VGG-151)

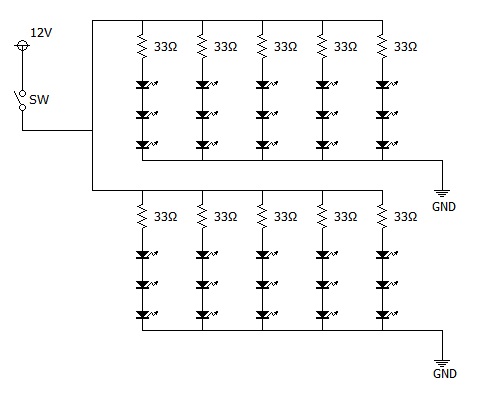

回路図

適当な回路図エディタを探していたら、水魚堂さんの回路図エディタBSch3Vというものを見つけたので使わせていただきます。非常に使いやすいです。

今回の回路では、LEDを直列で3個接続し、33Ωの制限抵抗(90mAとして0.27Wなので定格1Wの抵抗を選びました)を入れて1配線に約90mAが流れるようにしました。全体で900mAを消費するので、乾電池で対処できる範囲を超えていると考え、スイッチングアダプタで電力供給することにしました。

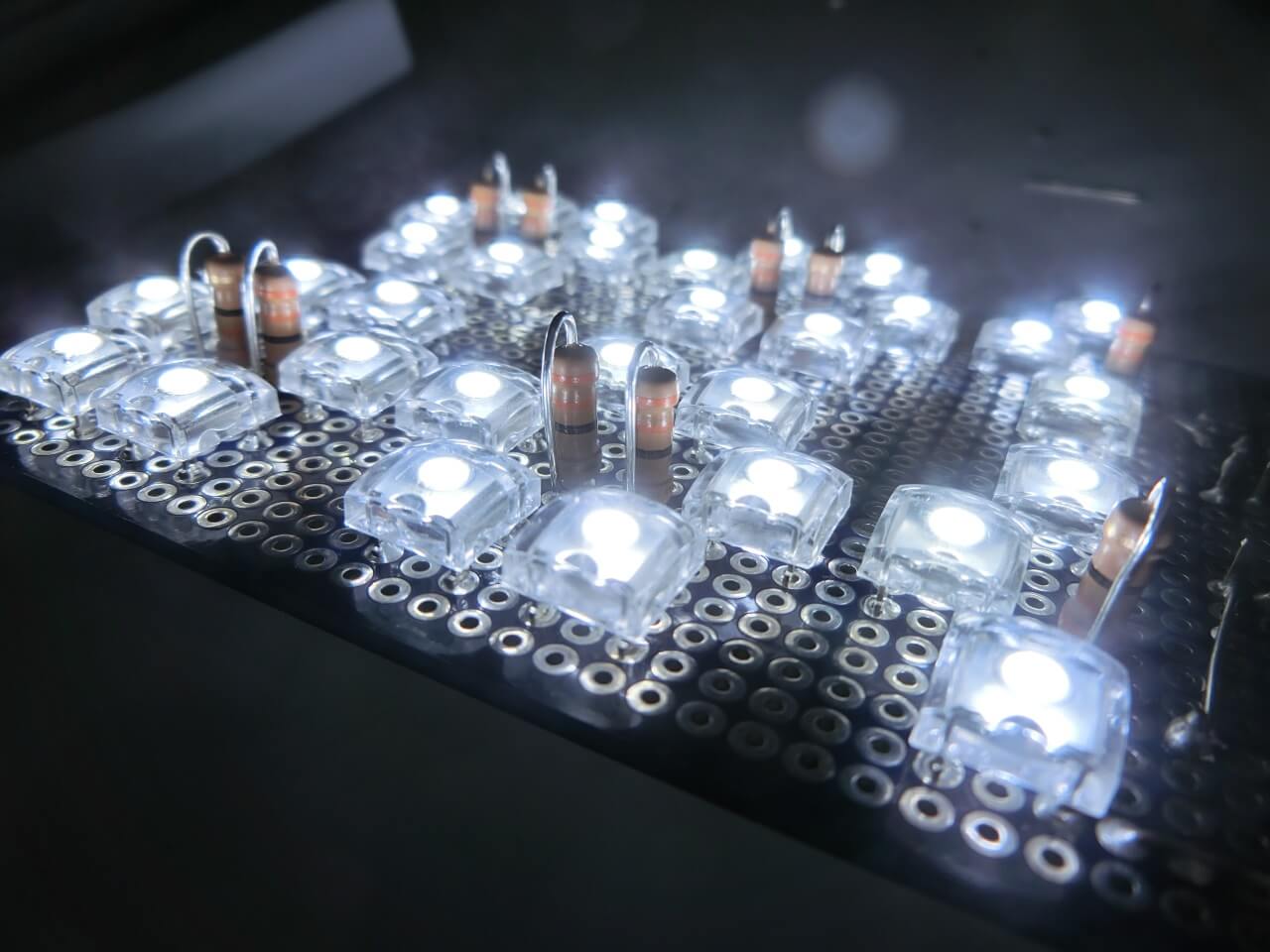

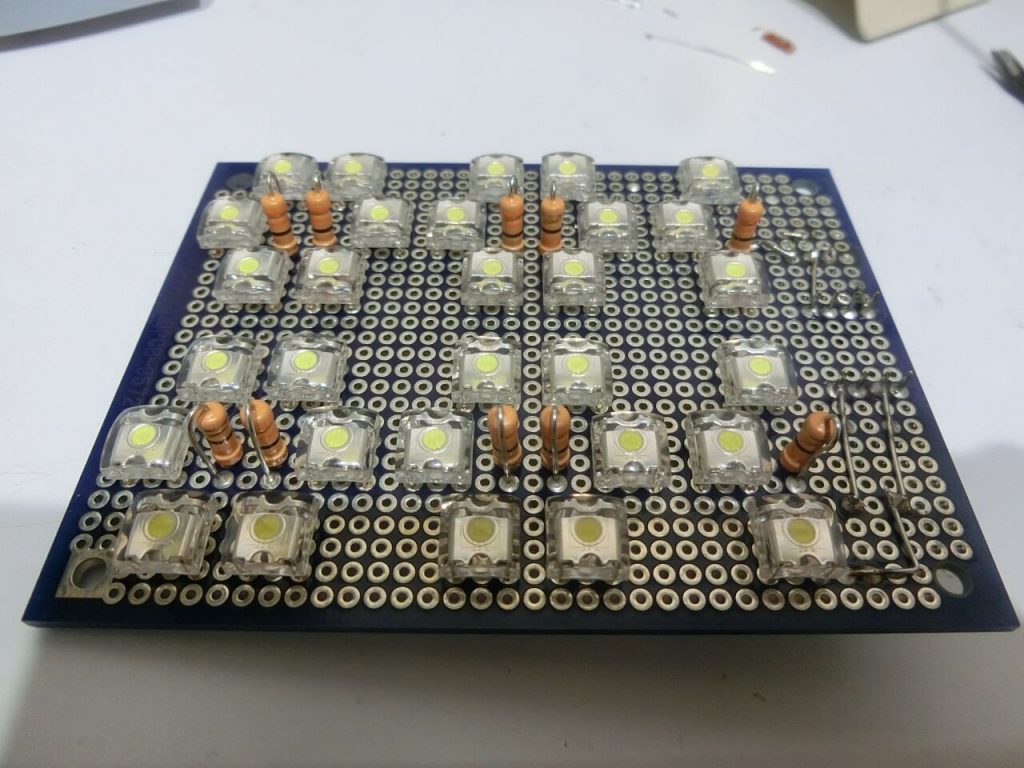

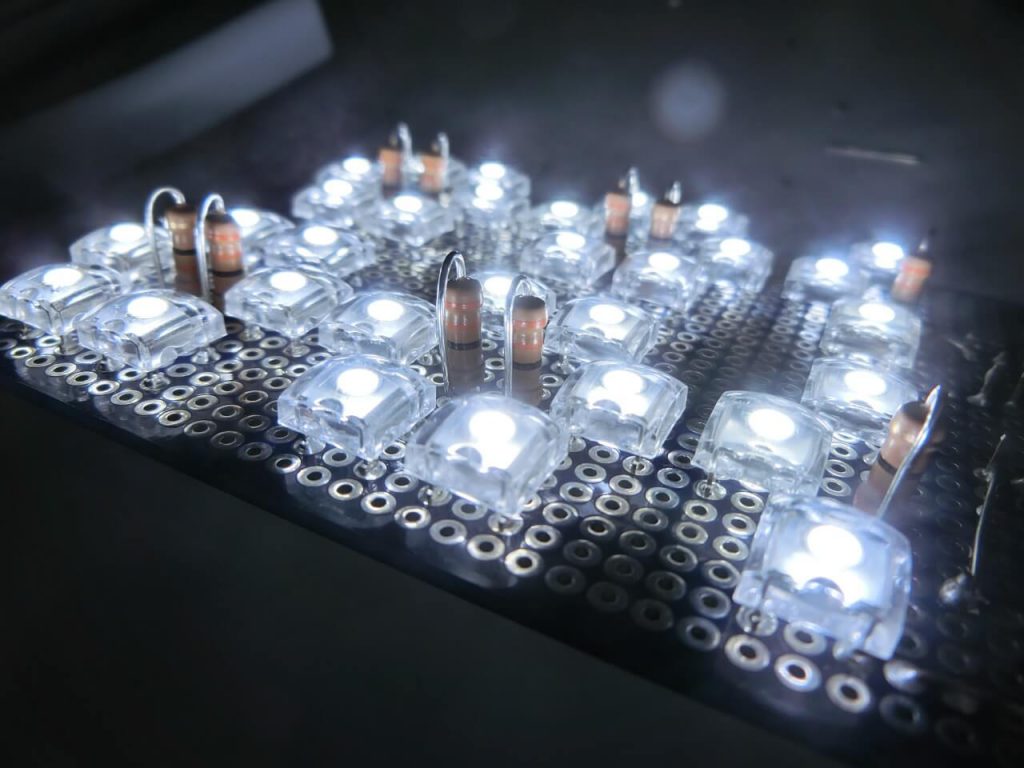

実装

ユニバーサル基板へのLEDや抵抗のはんだ付けは集中して3時間くらいでした。こういう作業は好きなのですが、やっぱCADソフトを活用してプリント基板を作る方向へシフトした方が良いようにも思えてきます。CADソフトって使ったことがないので、どれを使えば良いのか悩みますが・・・。

使用時のモジュールの温度推移

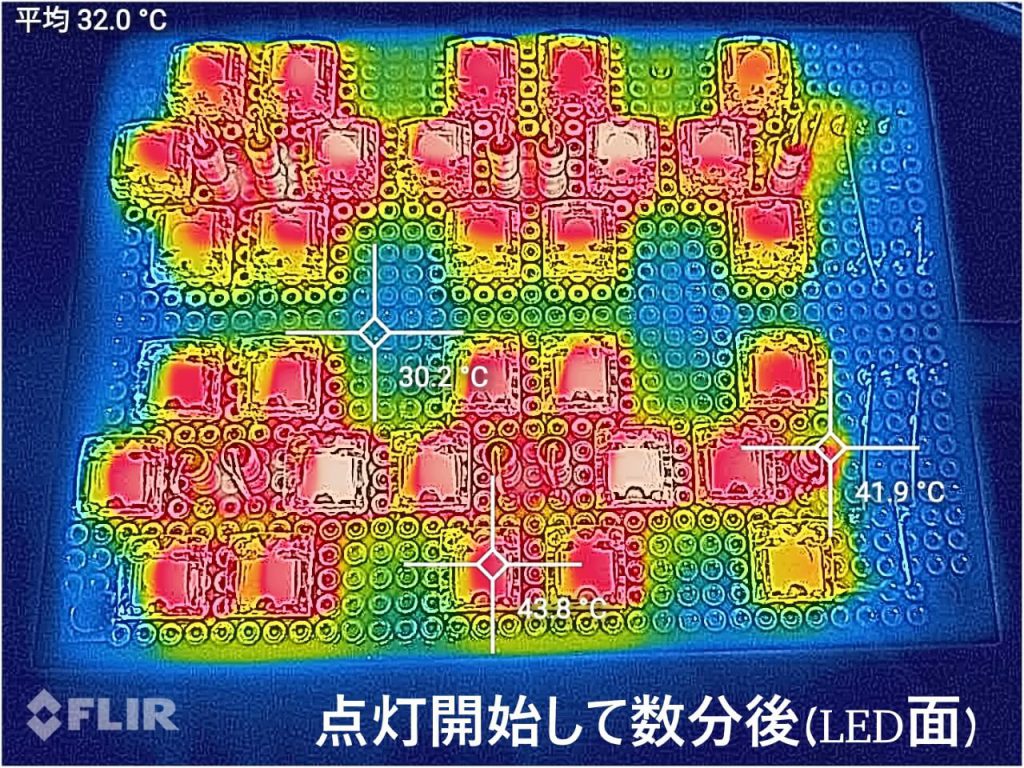

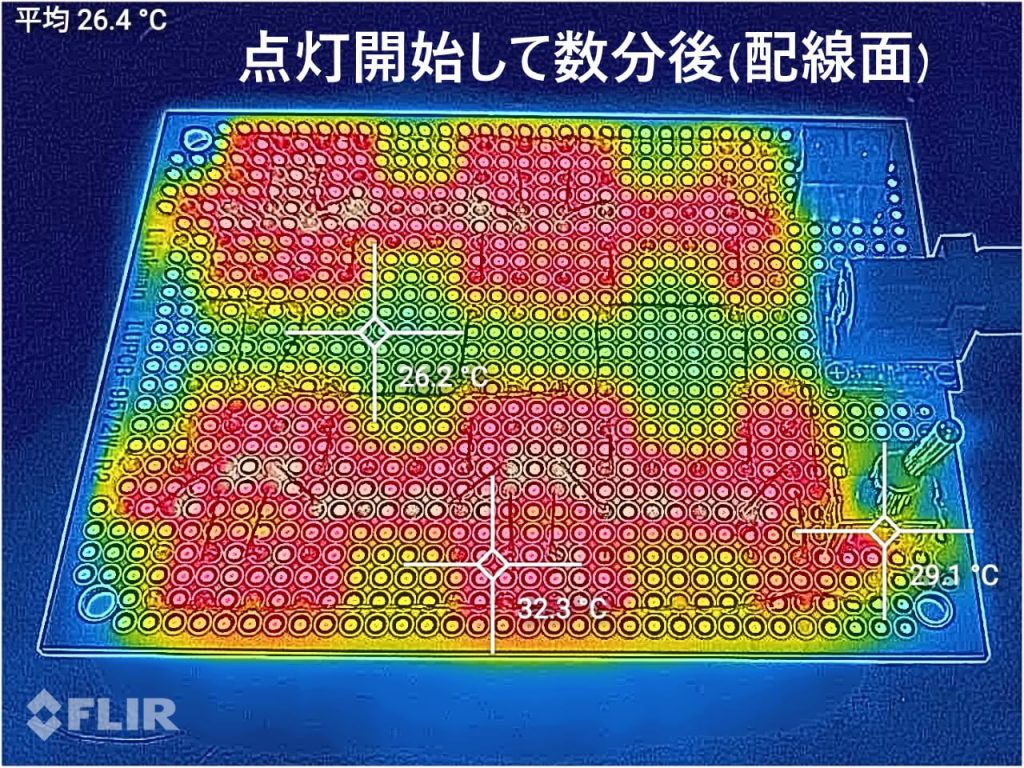

通電開始して数分後

今回使用したLEDの仕様書を読むと、90mAを流すとかなり発熱すると記載されています。そこで、通電によりLEDライトモジュールがどれくらい発熱するのかをS61のFLIRカメラで観察しました。

通電を開始して数分後では、LEDの発光部周辺で40℃を超えているのが分かります。裏面(配線側)は30℃を少し超えたくらい。

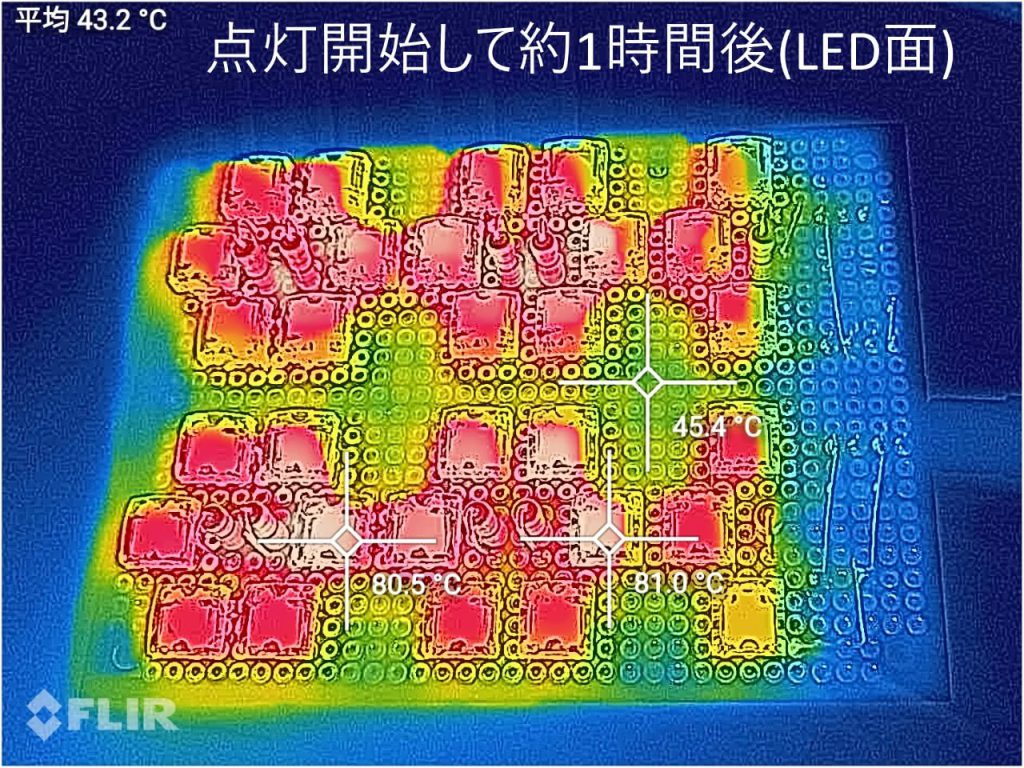

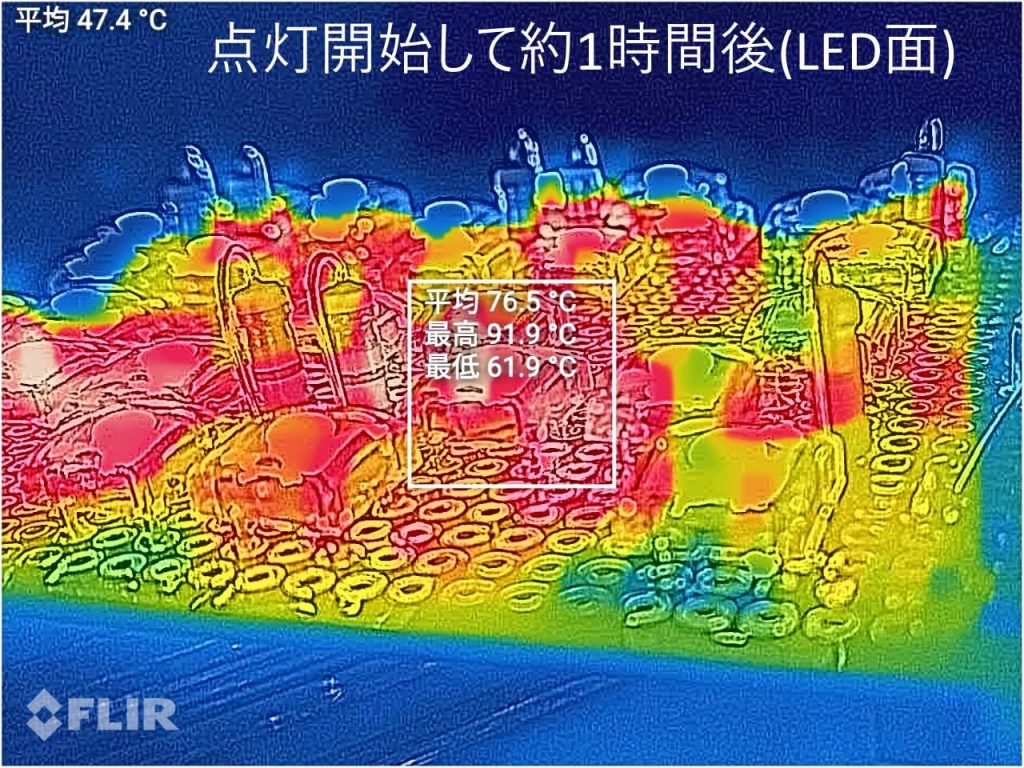

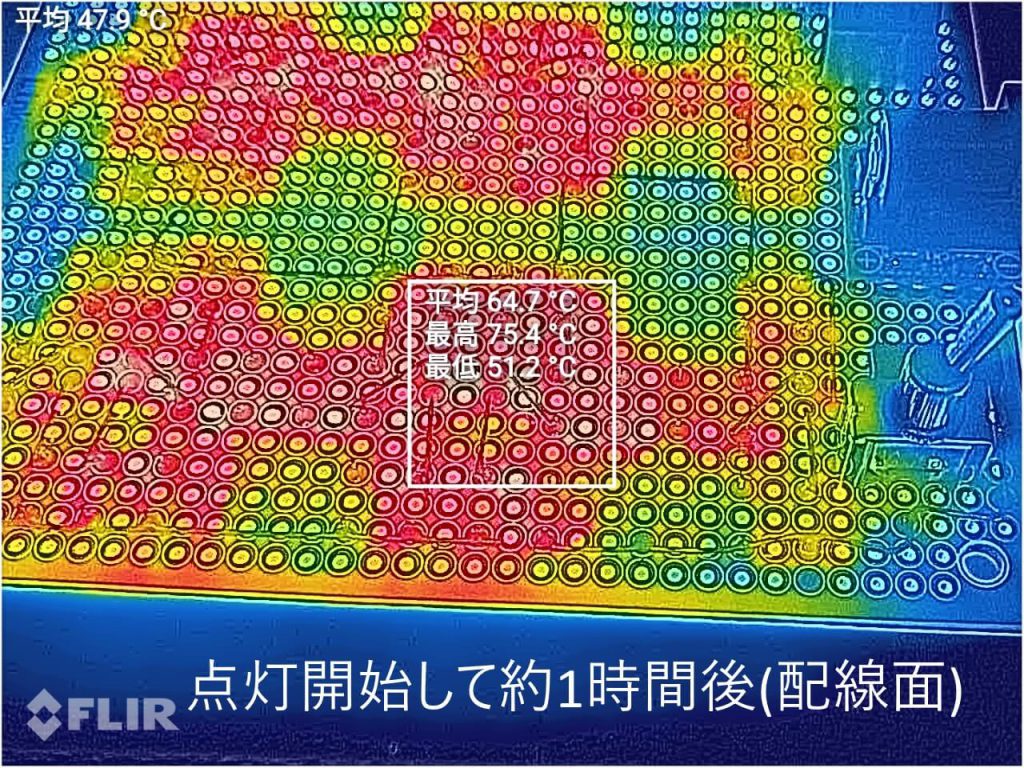

約1時間通電後

約1時間点灯させ続けた状態で再び温度を計測してみました。撮影する角度を変えてみたところ、LED面は90℃前後で、1.5時間経過後も同程度でした。配線側の面では、80℃弱であることが分かりました。

観賞用として用を成しているか?

試作したLEDモジュールを実家に送り、苔を育成している水槽に設置してもらった時の画像です。両親曰く、「これだけの明るさがあれば文句ない。」とのことでしたので、一応これで完成です。ソイルが含む水分で光が反射し明るさを増しているところが苔の緑色を一層映えさせています。