私はかつて、名鉄ファンとしてウェブサイトを制作していました(そのうち再開するかも)。名鉄と言えば、パノラマカーであり、パノラマカーと言えばミュージックホーンです。しかし、悲しいかな、今はもうほとんど聞くことができません(ウルサイと苦情があったとかなかったとか)。今まで犬山橋や名鉄名古屋駅に足繁く通い、ミュージックホーンが頭から離れなくなっている私にとって、鉄道模型にサウンド再生機能を搭載することが野望となっています。実現すれば、鉄道模型の世界がもっと楽しくなるに違いありません。子供も大人も関係なく楽しめると思うんです。

その際、模型を走らせている間、無限ループ再生するのではなく、線路側に設置した何らかのトリガ信号を車両側で検出した時に再生できるようにしたいなと思いました。例えば、ホームの少し手前にトリガとなるものを置けば、駅を通過する時にミュージックホーンを鳴らし、より臨場感が出ると想像します。また、音源は、ノイズを含む収録音ではなく、マイコンを使ってリアルさを感じられる音を奏でることができれば、もっと楽しいかなとも思います。

トリガってどうやって作るか?

ということで前置きがやや長くなりましたが、この記事では、線路側に設置するトリガとなるものについて書きます。手法はいくつかあるように思いますが、条件として、(1) できるだけ小さい事(Nゲージの線路幅はわずか9mm)、(2)安い事、(3)マイコンで扱うことを想定し、電圧変動がある事、があると考え、赤外線でトリガ信号を発生させてみようと考えました。赤外線ならば人間には見えないですから、出力中でも気になることはないでしょう。

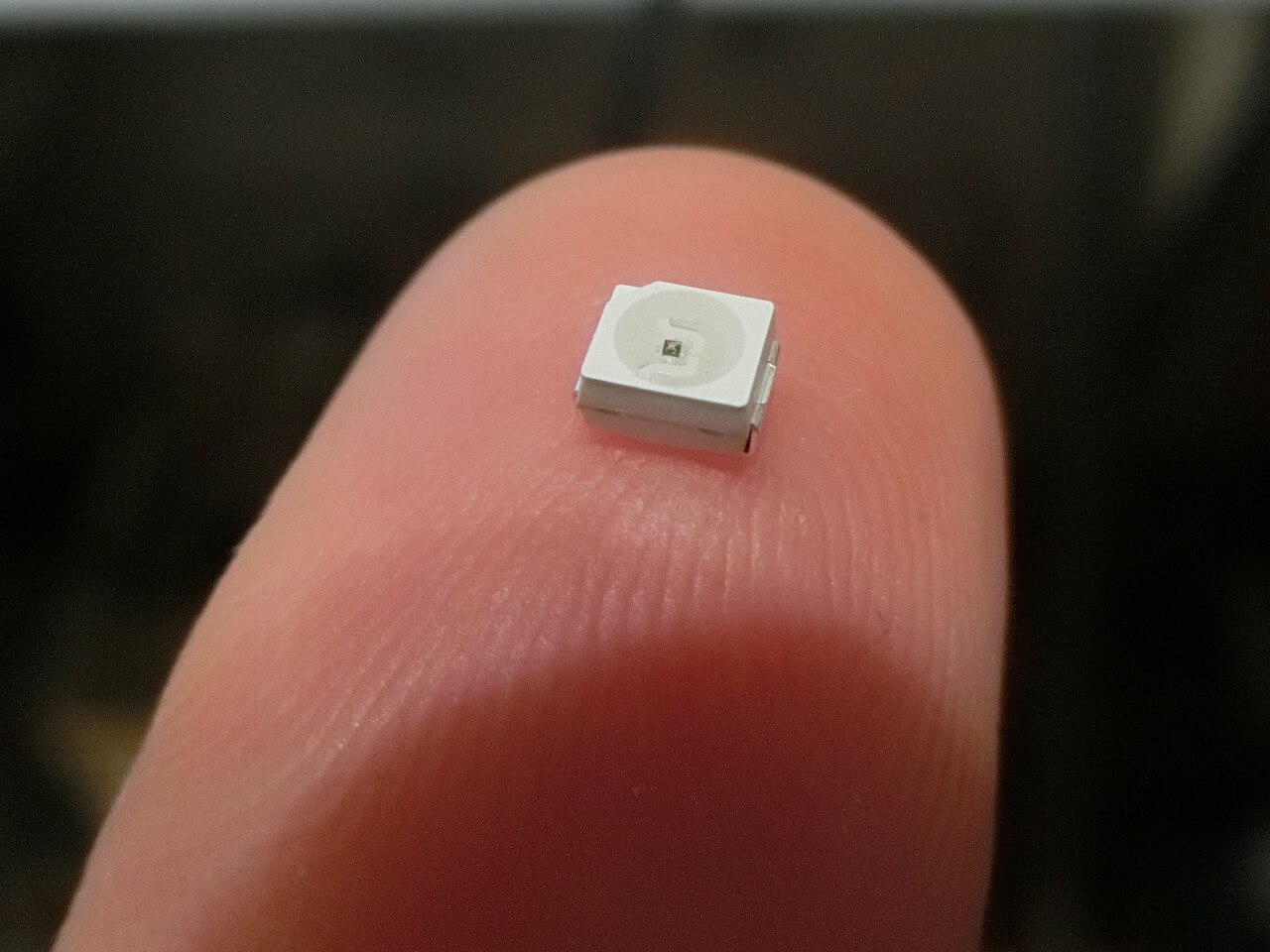

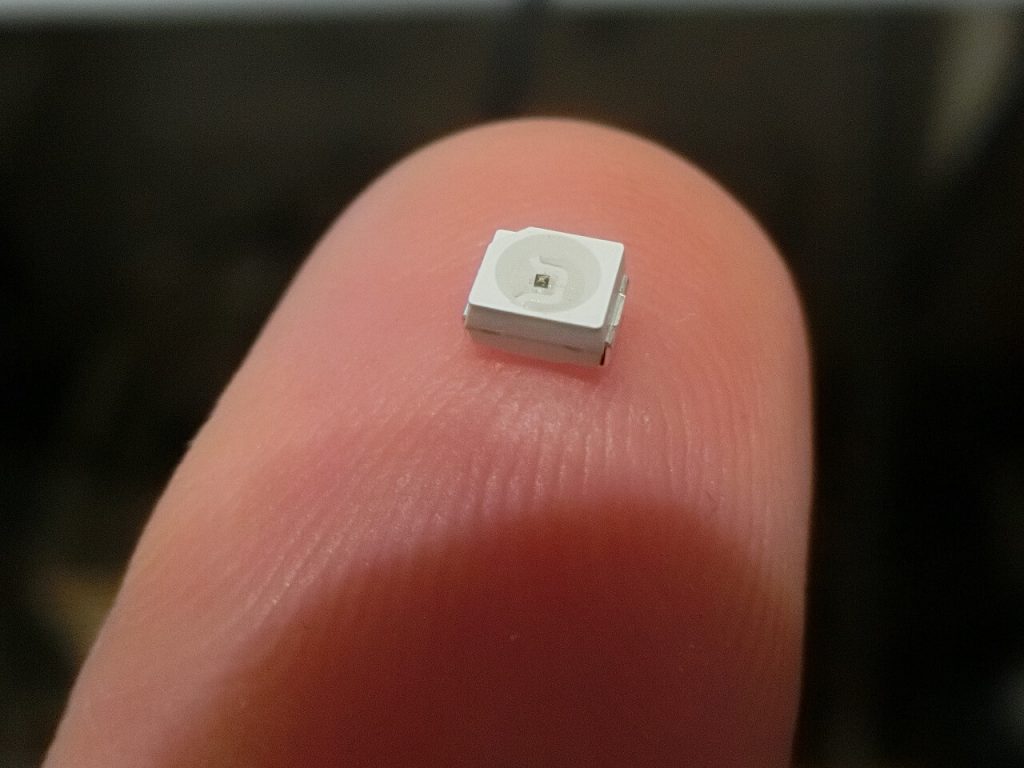

極小すぎるパーツ

ということで、レール側に設置する赤外線の光源として、表面実装用のチップ型赤外線LED(型番: OSI5LAS1C1A)を選びました(秋月電子より調達)。大きさは約3mm角。下の画像に示しますが、指の大きさと比べてその小ささを分かって頂けると思います。このLEDチップの両側にはL型電極板が貼り付けてあり、ここにリード線をはんだ付けする必要があります。

はんだづけが上手くできない

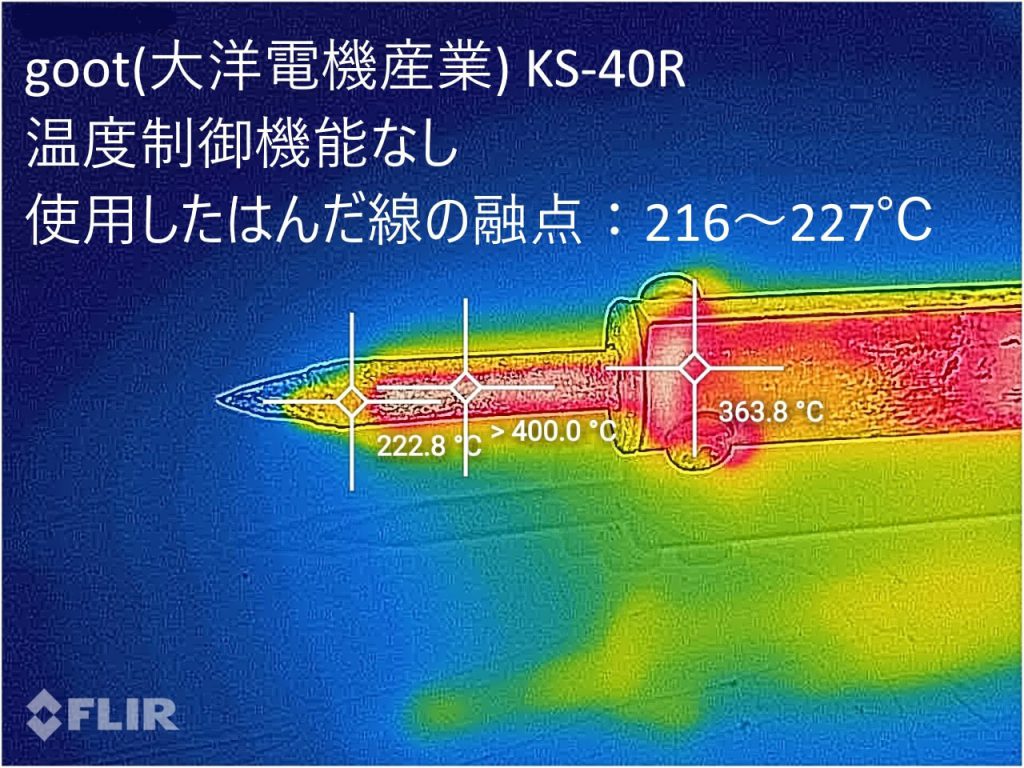

昔から使ってきた、goot(大洋電機産業)のKS-40Rではんだ付け作業をしました。赤外線LEDのL型電極板にはんだを少し盛り、その後に、スズめっき線(直径0.6mm)のはんだ付けを試みました。できるだけ短時間で作業するように頑張ったのですが、下に示す画像のように、LEDの樹脂部分が溶融し、うまく接合できませんでした。12V電源に組み込みましたが赤外線の出力は確認できませんでした。

はんだごての表面温度をS61のFLIR熱カメラで観察したところ、こて先付近は220℃前後であることが分かりました。はんだ線の融点と合致しており、一見すると良いようにも思えます。

温度調節機能付きのこてで再挑戦

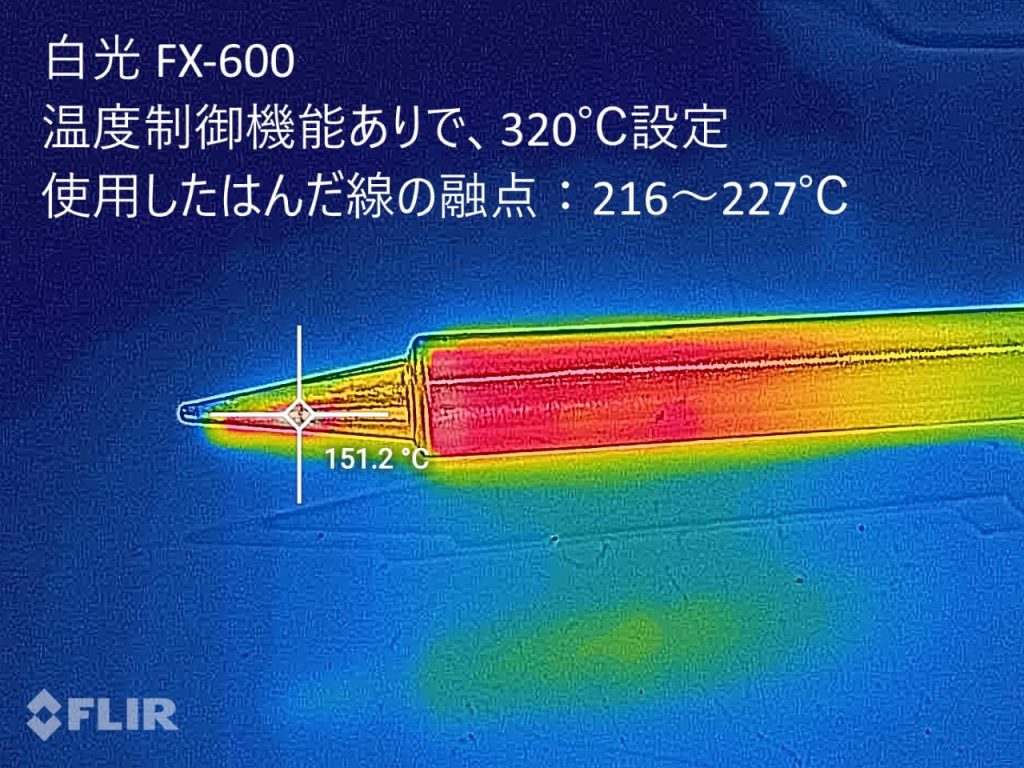

そこで、このサイトを読み、急遽、温度制御機能がついたはんだごて(白光 FX-600)を購入しました。設定温度は320℃設定にして、KS-40Rと同じ鉛筆型のこてで同様に作業しました。すると、はんだの盛りや、はんだを少し盛ったスズめっき線との接合も一発でできました。

画像を見て分かるように、樹脂の溶融はありませんでした。これほど作業性に差が出るとは思いませんでした。こちらのはんだごてについても、S61のFLIR熱カメラで表面温度を観察したところ、gootのこてよりも低い温度だったことが推定されます。

2つの熱カメラ画像を見比べると、gootのこて先温度がかなり高く、熱の影響を受けやすかったのでうまく接合できなかったのだと推論しました。道具選びも重要だと痛感した次第です。

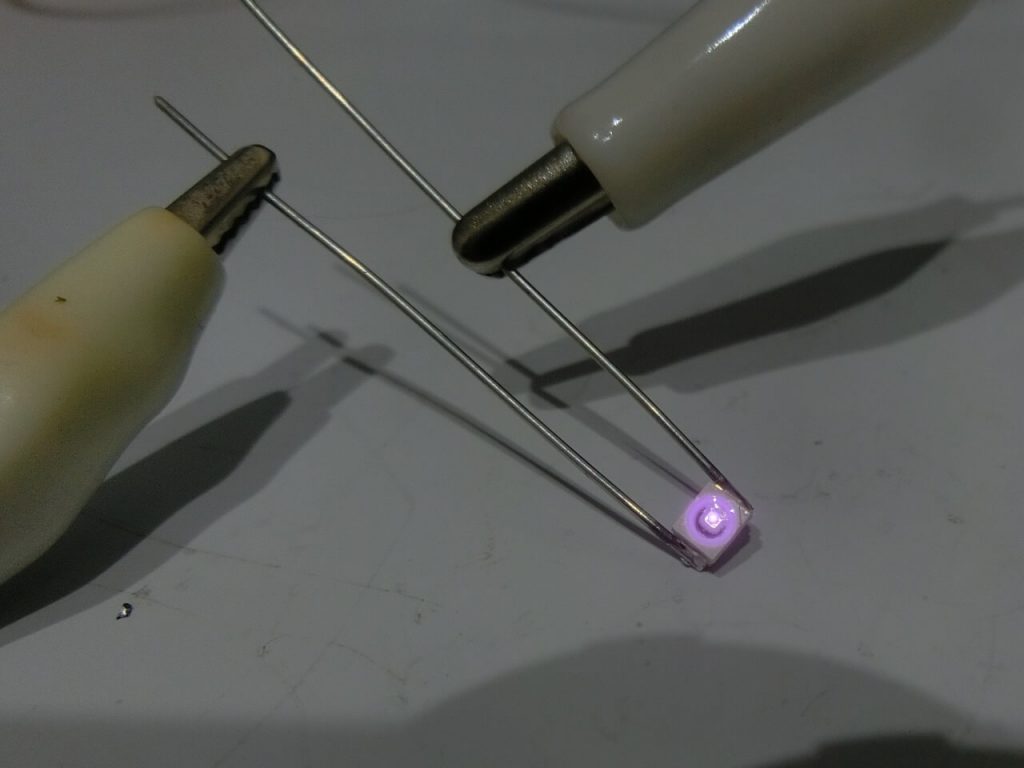

無事、発光

両極にはんだ付けしたセンサーを12Vバッテリーを使って発光させてみたのが下の画像です。電流計で約100mAの電流が流れており、LEDから赤外線が発光しているのが分かります。やっと再現性のあるはんだ付け作業ができてきた感じです。次回は、これをNゲージのレールに組み込む作業について記事にする予定です。